The Crop Journa | 万向元教授团队揭示中国全谷物饮食转型有望协同提升粮食系统可持续性与公众健康

随着全球人口增长与资源约束加剧,农食系统可持续发展面临前所未有的挑战。当前,世界粮食系统贡献了超过25%的温室气体排放,且据估算约三分之一的粮食在从田间到餐桌的供应链中遭到损失或浪费。其中,精制谷物加工过程不仅造成显著的营养损失,还导致严重的系统性资源损耗,进一步加剧了“隐性饥饿”问题。在此背景下,优化粮食加工结构、推动全谷物消费成为协同改善营养摄入与环境绩效的潜在路径。

近日,北京科技大学万向元教授团队在The Crop Journal在线发表了题为“Sustainable transition for cereal-based agri-food systems in China: Prospective advantages of whole-grain adoption”的研究论文。该研究系统量化了中国三大主粮(稻米、小麦和玉米)因加工精制所引发的粮食损失、营养流失及环境影响,评估了转向全谷物消费的多重协同效益,并提出了面向健康与可持续发展的政策建议。

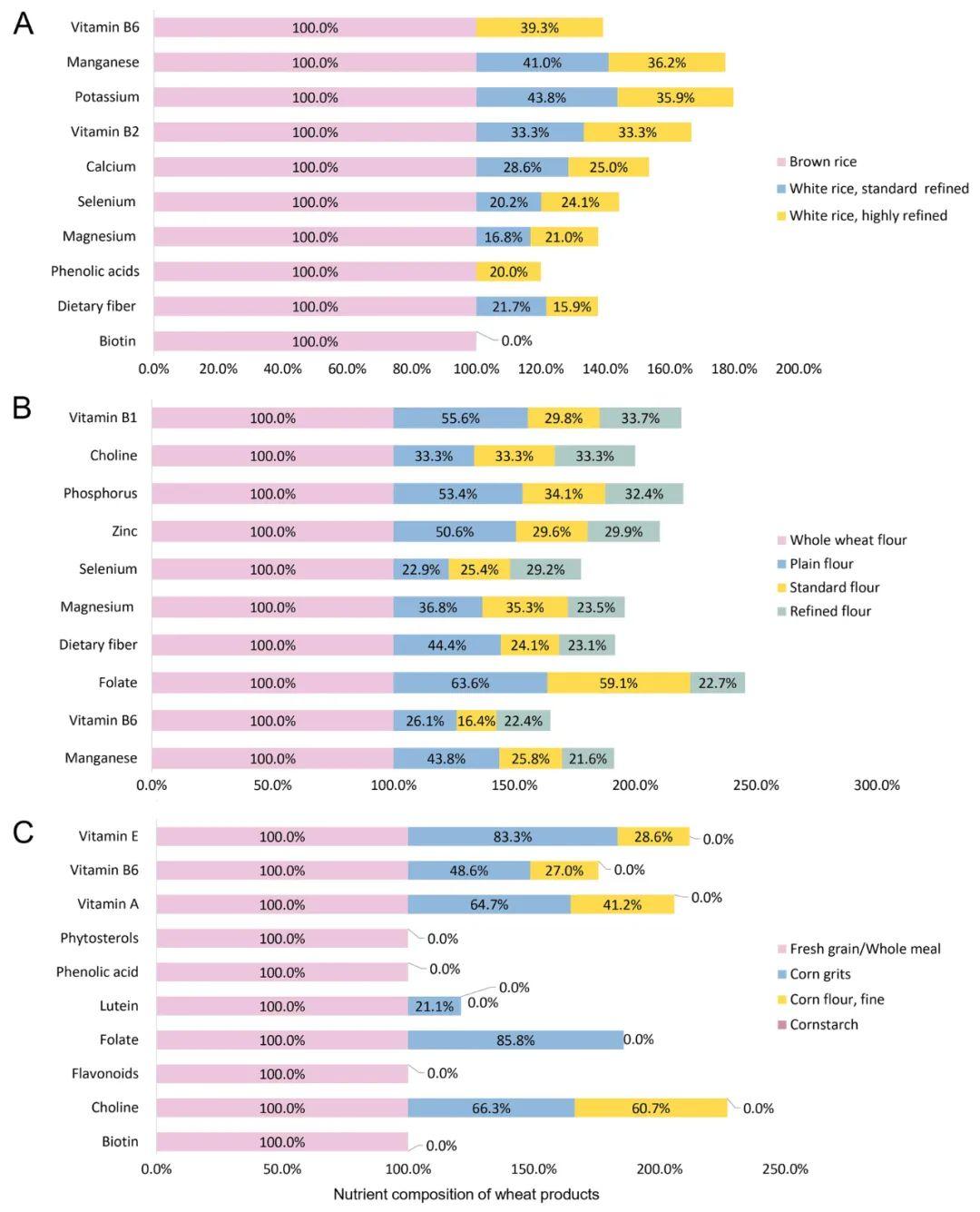

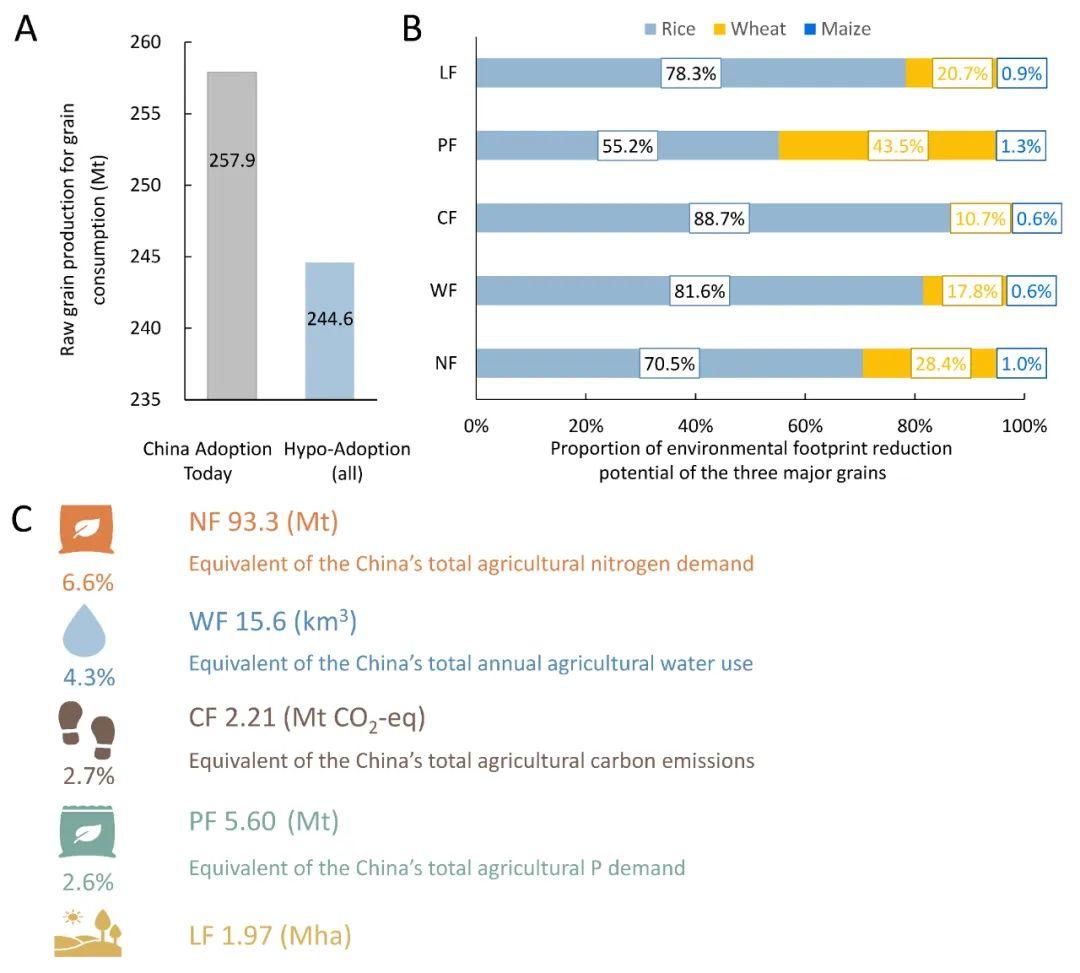

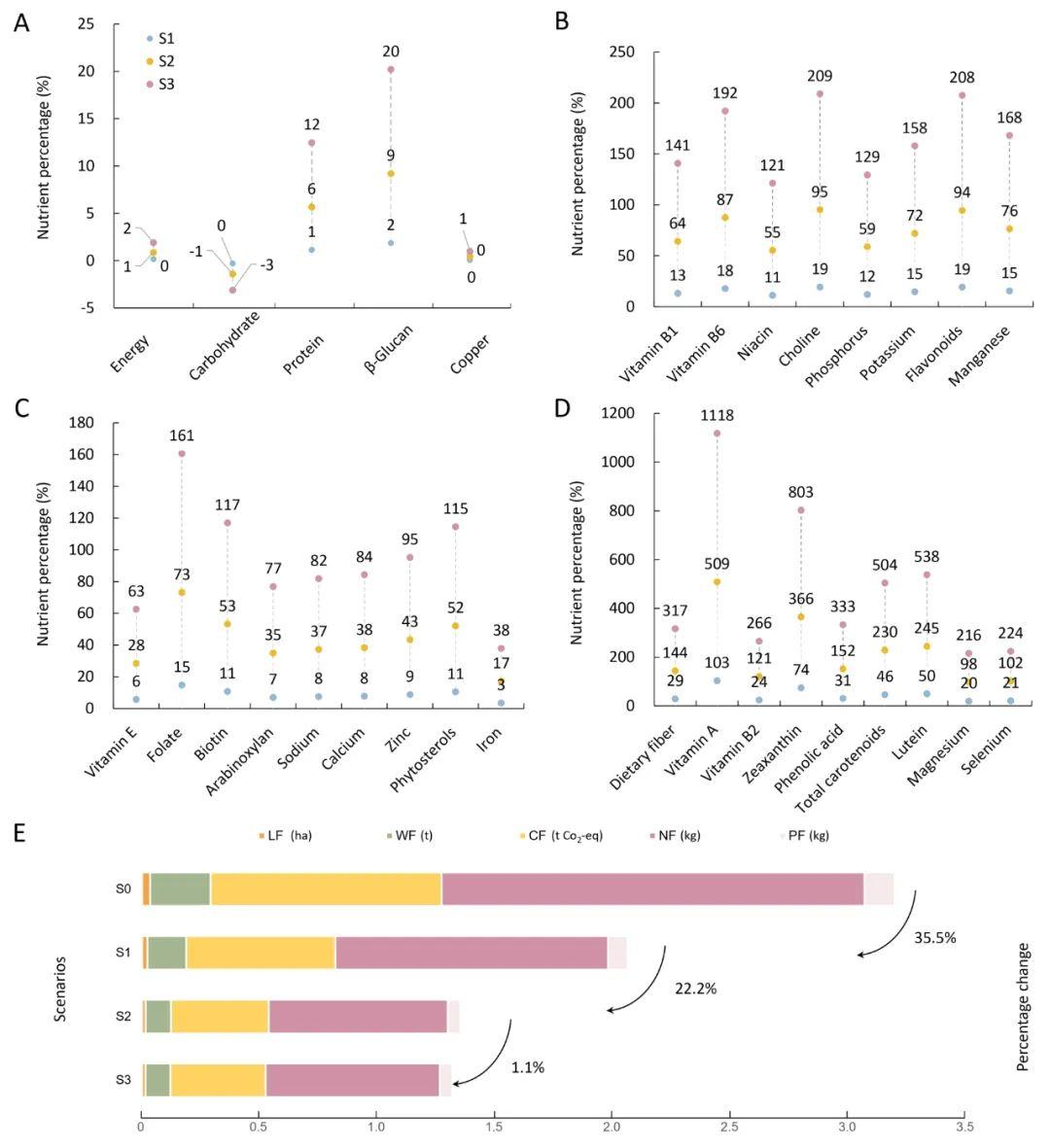

研究显示,当前谷物在精制加工环节的平均粮食损失约为4.1%,相当于每年损失粮食约1330万吨(图1)。加工过程导致稻米、面粉和玉米制品中的营养元素(如膳食纤维、维生素B族、矿物质等)流失率分别高达51.6%、55.4%和80.4%(图2)。这些损耗不仅降低了谷物摄入的营养密度,也限制了其膳食干预潜力。在模拟的三种潜在的全谷物饮食情景中,研究团队发现粮食系统的资源利用效率显著提升。居民增加全谷物消费可使中国农业碳排放最多降低2.7%,农业用水量减少4.3%,节约耕地面积接近200万公顷,氮、磷使用的环境足迹总量下降幅度分别可达35%和79%(图3)。此外,该转型还可显著提高居民摄入营养素密度水平,为提升公众健康奠定基础(图4)。

该研究为中国构建高营养、高效率、低投入、低排放的农食系统提供了量化证据和系统路径,揭示了全谷物消费在连接“人类健康”与“地球健康”目标中的战略地位(图5)。研究团队呼吁,通过政策引导、产业推动与公众教育,协同促进全谷物产品的可及性、可得性与可接受性,加快推进农食系统的可持续转型。

图1 粮食价值链上发生的损失与浪费情况

图2 稻谷(A)、小麦(B)和玉米(C)加工过程中受精制加工影响最显著的10种营养元素变化

图3 全谷物消费的潜在环境价值

图4 不同情景下的营养元素摄入密度变化(A–D)与环境足迹(E)

图5 全面解析从精制谷物转向全谷物的三大核心效益

作者和基金项目

北京科技大学现代农学院讲师赵伊琳为该文第一作者,万向元教授、魏珣教授和瓦赫宁根大学Xueqin Zhu教授为通信作者。该研究得到国家重点研发计划项目(2022YFF1100501)和北京科技大学顺德创新学院博士后科研项目(2024BH002)的资助。